Характеристическая вязкость растворов полимеров

Физические свойства и характеристики полимеров (например, вязкость и др.) зависят от их химического строения, молекулярной массы и молекулярно-массового распределения, наличия низкомолекулярных примесей и модифицирующих добавок. Полимеры одинакового химического строения, полученные в разных условиях, могут отличаться по физико-механическим свойствам, так как они неоднородны по молекулярной массе. Определение этих свойств позволяет сделать выводы о строении полимеров, их молекулярной массе, молекулярно-массовом распределении и подобрать условия переработки.

Различают среднечисловую, среднемассовую и средневязкостную молекулярную массу полимеров. Средневязкостная молекулярная масса Mv измеряется методами вискозиметрии.

Вискозиметрический метод – наиболее простой и доступный метод определения молекулярной массы полимеров в широкой области значений молекулярных масс. Этот метод является косвенным и требует определения констант в уравнении, выражающем зависимость вязкости от молекулярной массы по уравнению Марка – Хаувинка – Куна.

Сущность метода определения вязкости разбавленных растворов полимеров заключается в измерении времени истечения разбавленных растворов полимеров через капилляр вискозиметра, равных объемов разбавленных растворов полимера (τ) и растворителя (τ0) через капилляр одного и того же вискозиметра при постоянной температуре и определении следующих вязкостных характеристик:

динамической вязкости разбавленных растворов полимеров (η) или растворителя (η0) в сП:

где K – постоянная вискозиметра, мм2/с2;

ρ, ρ0 – плотность раствора полимера или растворителя при температуре испытания, г/см3, определяемая по справочнику или пикнометрическим методом;

τ, τ0 – время истечения раствора полимера и растворителя, с.

отношения вязкостей раствора и растворителя (относительной вязкости ηотн):

ηотн = η/η0

или отношения времени истечения раствора полимера (τ) к времени истечения растворителя (τ0):ηотн = τ/τ0

(при концентрации раствора полимера не более 0,01 г/см3: ρ ≈ ρ0 и η/η0 = τ/τ0)

относительного инкремента вязкости (удельной вязкости ηуд):

числа вязкости (приведенной вязкости ηпр) в см3/г:

логарифмического числа вязкости (ηлог) в см3/г:

предельного числа вязкости (характеристической вязкости [η]) в см3/г:

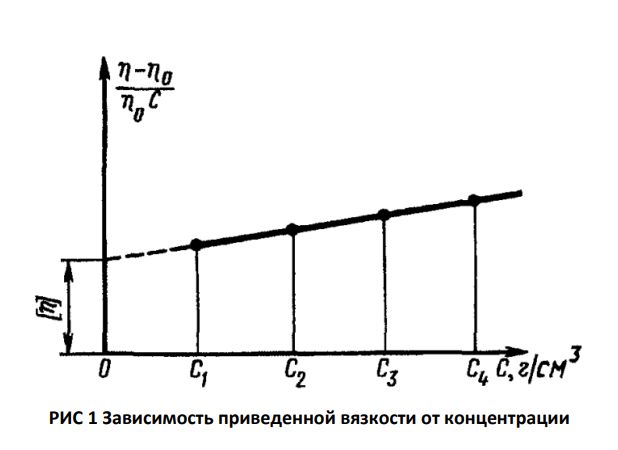

Характеристической вязкостью [η] называют предельное значение приведенной вязкости ηпр при концентрации раствора, стремящейся к нулю.

Характеристическую вязкость [η] (или Предельное число вязкости) определяют графической экстраполяцией приведенной вязкости ηпр (или числа вязкости) или логарифмического числа вязкости ηлог на нулевую концентрацию.

Число вязкости (или приведенную вязкость ηпр) и логарифмическое число вязкости вычисляют для четырех растворов различных концентраций.

Строят график зависимости (ηпр) и (ηлог) от концентрации растворов. Через экспериментальные точки проводят прямую, экстраполируя ее на нулевую концентрацию, и находят по отсекаемой ординате предельное число вязкости (или характеристическую вязкость [η]).

Для определения молекулярной массы пользуются формулой Марка – Хаувинка – Куна, выражающей зависимость характеристической вязкости от молекулярной массы:

где K и α – константы для данной системы полимер-растворитель, зависящие от температуры, значения которых для ряда полимеров приведены в таблицах.

Подставляя значение [η] в уравнение Марка – Хаувинка – Куна, вычисляют средневязкостную молекулярную массу Mv.

Определение характеристической вязкости [η] графической экстраполяцией приведенной вязкости ηпр или логарифмического числа вязкости ηлог на нулевую концентрацию может быть выполнено двумя методами:

1) Метод параллельных измерений:

Несколько капиллярных вискозиметров (например, стандартных Уббелоде или др.), входящих в состав автоматической системы и работающих параллельно и независимо друг от друга, заполняются пробами растворов полимера с различными концентрациями. Эти растворы заблаговременно готовятся вне термостата и вводятся в капиллярные вискозиметры. Пробы с различной концентрацией могут измеряться почти одновременно. Количество точек измерения определяется числом измерительных мест системы. Главное преимущество параллельного метода – малые затраты времени для определения характеристической вязкости. Недостаток состоит в том, что все растворы полимеров с различными концентрациями должны быть подготовлены заранее.

2) Метод последовательного разбавления:

В этом методе раствор полимера в капиллярном вискозиметре автоматически разбавляется до требуемой концентрации перед каждым последующим измерением. Для реализации такого подхода с помощью автоматической системы достаточно одного измерительного места со специальным вискозиметром Уббелоде, одной автоматической бюретки и магнитной мешалки. Пробы разбавляют непосредственно в вискозиметре. После каждого изменения концентрации раствора магнитная мешалка ускоряет термостатирование и гомогенизацию пробы. Недостаток метода в сравнении с параллельными измерениями заключается в гораздо более длительном времени анализа, так как пробы с различными концентрациями должны измеряться последовательно. В результате растет риск улетучивания растворителя, что может привести к ошибкам при определении концентрации, в особенности это относится к последнему измерению.

Одноточечные методы: кроме того, известны различные приближенные методы для вычисления характеристической вязкости по одной точке (с одной концентрацией раствора). Главное преимущество этих методов – они проводятся очень быстро. Недостаток их в том, что речь идет о приближенных решениях с ограниченным применением и точностью.

Для определения характеристической вязкости по одной точке предложено много эмпирических уравнений, которые с разной степенью приближения отвечают поставленной задаче: Соломона–Сюита, Шульца–Блашке, Бильмейера, Хаггинса, Мартина, Марона.